教育の特色

“深い探究心”と“高い自己肯定感”が育つ幼稚園

~広大で豊かな自然環境と、大学の多様な人的環境の中で~

本学院は、10万m2という広大は敷地を持ち、深い緑と四季折々の花に覆われています。ここで毎日を過ごす子どもたちは、1年を通してクラスの友だちや学年を超えた縦割りグループ、時には大学生や大学の先生たちと、広いキャンパス内を探索し、四季折々の自然の中で遊びを通して学び、探究します。

春には、つくしが顔を出し、たんぽぽを摘んだり桜吹雪の中を走ったりして、春を全身で感じます。また、たけのこを探しに行ったり、そのたけのこと背比べをしたりして、探究します。

緑いっぱいの初夏には、学院で実った梅を拾い、梅ジュースや梅ジャムをつくっています。年長の子どもたちは、梅干しづくりをして学院内にピクニックに出かけ、塩むすびと一緒にいただきます。こうして、梅の実が様々な形になることを、体験を通して自然に学んでいます。

赤や黄色に色づく秋には、いろいろな形のどんぐりでおもちゃを工夫して作ったり、落ち葉を集め、泥だらけになって収穫したさつまいもを焼きいもにしていただいたりします。

冬には、池に張った氷や霜柱を踏んで、その音や感触、温度を感じ、雪景色に覆われたグランドや園庭で、友だちと雪遊びを楽しみます。

このように、本学院のもつ広大で豊かな環境は、子どもたちの知的好奇心を大いに刺激し、五感をつかって思わず探究したくなる学びのタネがたくさん埋め込まれています。たくさんの友だちや大学生、大学の先生等とかかわり、学び合ったり認め合ったりしながら深く探究していくのです。

春には、つくしが顔を出し、たんぽぽを摘んだり桜吹雪の中を走ったりして、春を全身で感じます。また、たけのこを探しに行ったり、そのたけのこと背比べをしたりして、探究します。

緑いっぱいの初夏には、学院で実った梅を拾い、梅ジュースや梅ジャムをつくっています。年長の子どもたちは、梅干しづくりをして学院内にピクニックに出かけ、塩むすびと一緒にいただきます。こうして、梅の実が様々な形になることを、体験を通して自然に学んでいます。

赤や黄色に色づく秋には、いろいろな形のどんぐりでおもちゃを工夫して作ったり、落ち葉を集め、泥だらけになって収穫したさつまいもを焼きいもにしていただいたりします。

冬には、池に張った氷や霜柱を踏んで、その音や感触、温度を感じ、雪景色に覆われたグランドや園庭で、友だちと雪遊びを楽しみます。

このように、本学院のもつ広大で豊かな環境は、子どもたちの知的好奇心を大いに刺激し、五感をつかって思わず探究したくなる学びのタネがたくさん埋め込まれています。たくさんの友だちや大学生、大学の先生等とかかわり、学び合ったり認め合ったりしながら深く探究していくのです。

学びに没頭できる幼稚園

~自分の「好き」「得意」を見つける~

深い探究心が育つには、本学院の広大で豊かな自然環境の中で様々な遊びを通して学び、自分の「好き」なこと、「得意」なことを見つけていくことが大切です。自分の関心ごとを膨らませ、「好き」や「得意」が見つかると、その学びに没頭し、さらに深く探究しようとします。そこで、本園では、次の5つの探究の可能性を考えています。

① 人への探究(人間関係領域)

クラスの友だちだけではなく、他学年の子どもたちや大学生、大学の先生、PBLの高校生、留学生、高齢者の方々等、多様な人に関心をもち、かかわり方やコミュニケーションの方法を探究します。

② 運動への探究(健康領域)

園庭のアスレチック的遊具やボルダリング等の道具をつかって、工夫しながら体を動かしたり、プールでの水遊びや学内探究オリエンテーリング等を楽しみながら体を動かしたりして、運動の楽しさを探究します。

③ 科学への探究(環境領域)

園庭や教室には、たくさんの動物が過ごしています。年少組ではモルモット、年中組はうさぎ、年長組はにわとりを飼っています。飼育を通して生きものへの愛情、慈しむ心が育つだけではなく、生命の不思議に気付いたり、動物を観察する眼が育ったりします。

園庭や教室の裏の畑では、ミニトマトやキュウリ等の夏野菜、ジャガイモを育てたり、近隣の農家の方の畑でさつまいもを収穫したりしています。収穫物を調理し、みんなで食すことで、野菜の特徴を知ったり、熱や塩を加えることで柔らかくなったりすることを学びます。

① 人への探究(人間関係領域)

クラスの友だちだけではなく、他学年の子どもたちや大学生、大学の先生、PBLの高校生、留学生、高齢者の方々等、多様な人に関心をもち、かかわり方やコミュニケーションの方法を探究します。

② 運動への探究(健康領域)

園庭のアスレチック的遊具やボルダリング等の道具をつかって、工夫しながら体を動かしたり、プールでの水遊びや学内探究オリエンテーリング等を楽しみながら体を動かしたりして、運動の楽しさを探究します。

③ 科学への探究(環境領域)

園庭や教室には、たくさんの動物が過ごしています。年少組ではモルモット、年中組はうさぎ、年長組はにわとりを飼っています。飼育を通して生きものへの愛情、慈しむ心が育つだけではなく、生命の不思議に気付いたり、動物を観察する眼が育ったりします。

園庭や教室の裏の畑では、ミニトマトやキュウリ等の夏野菜、ジャガイモを育てたり、近隣の農家の方の畑でさつまいもを収穫したりしています。収穫物を調理し、みんなで食すことで、野菜の特徴を知ったり、熱や塩を加えることで柔らかくなったりすることを学びます。

チューリップや朝顔、ひまわり、梅、みかん、やまもも等、四季折々の花や果物で、季節の移り変わりを感じたり、季節を終えた植物の種や球根を年下の学年にプレゼントすることで、いのちのつながりを感じたりしています。

また、季節の行事の意味を学んだり、砂場にポンプで水を流し、水の流れについて探究したりするなど、科学への探究は様々な場面で、様々な機会に見られます。

また、季節の行事の意味を学んだり、砂場にポンプで水を流し、水の流れについて探究したりするなど、科学への探究は様々な場面で、様々な機会に見られます。

④ 言葉への探究(言葉領域)

教室の中央に位置し、様々な絵本がそろった図書室での読書や読み聞かせ、幸せになる言葉を探す活動、幼児の哲学対話等を通して、言葉への関心を高め、言葉での自己表現や人を大切にする言葉等を探究します。

⑤ 自分への探究(表現領域)

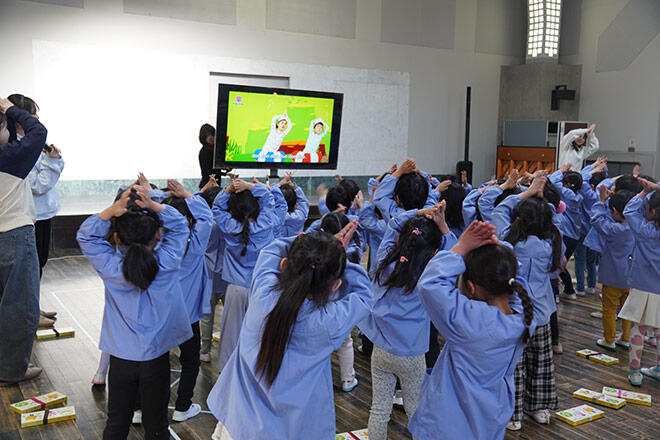

リトミックやダンス、音楽づくりなどの音楽表現、フィンガーペインティングやクラフトなどの美術的表現、レゴブロックやカプラなどの数学的表現等、自分の好きで得意な表現方法で自己表現することを楽しんで探究します。

教室の中央に位置し、様々な絵本がそろった図書室での読書や読み聞かせ、幸せになる言葉を探す活動、幼児の哲学対話等を通して、言葉への関心を高め、言葉での自己表現や人を大切にする言葉等を探究します。

⑤ 自分への探究(表現領域)

リトミックやダンス、音楽づくりなどの音楽表現、フィンガーペインティングやクラフトなどの美術的表現、レゴブロックやカプラなどの数学的表現等、自分の好きで得意な表現方法で自己表現することを楽しんで探究します。

自分らしくいられる居場所がある幼稚園

~ありのままの自分を受容する~

本園は、仏教精神に基づく教育をしています。しかしながら、ことさらに仏教色を押し出そうとするかたちはとっていません。なぜなら、日本の古くからの暮らしの中にはすでに、仏教の教えや習慣が自然なかたちで溶け込んでいるので、日常の過ごし方から仏さまの教えに気付いていってほしいと思っています。

ありのままの姿、ありのままの自分を受容することも、仏教の教えの一つです。

高い自己肯定感が育つには、ありのままの自分が表現できる、自分らしくいられる安心で安全な場所、居場所が必要です。それは、自分を受け止めてくれる人の存在がいて、自分自身を受け止められるようになります。子どもの存在そのものを受容するのです。

このほかにも、次の5つのことを大切にして、高い自己肯定感が育つようにしています。

① 自己受容・・・ありのままの自分を受容する機会をつくる

自分の「好き」「得意」を自覚する、また一方、うまくいかない自分も自覚し、受容するよう、幼稚園での生活の中で、また、チャレンジしたり探究したりする中で、機会を見つけて「受容」「共感」「承認」しています。

② 他者貢献・・・他者へ貢献する機会をつくる

幼稚園での生活の中で、お手伝いをする、困っている友だちを助ける・勇気づける、動植物の世話をする、地域清掃などのボランティア活動をする等、様々な場面で他者貢献の機会をつくっています。

③ 自己決定・・・自己選択、自己決定の場をつくる

幼稚園での生活の中で、また探究する中で、「遊びを決める」「デザインを決める」「育てる植物を決める」「自分はどうするか決める」等、教員が決めるのではなく自分で選択、決定するようにしています。

④ チャレンジ・・・失敗からチャレンジできる機会をつくる

遊びや自分の好きなことに没頭し、探究していると、「失敗」「困難」はつきものです。失敗させない、困難を排除するのではなく、失敗から学び自分の望ましい姿に向かって何回もチャレンジできるようにしています。

⑤ 自分軸・・・自己評価、相互評価の機会をつくる

子どもたちは、日々成長しています。自分軸をつくって自己肯定感が高まるよう、他者との比較ではなく、過去の自分との比較で自分の成長を自覚し、その成長を自分で、あるいは友だちと認められるようにしています。

ありのままの姿、ありのままの自分を受容することも、仏教の教えの一つです。

高い自己肯定感が育つには、ありのままの自分が表現できる、自分らしくいられる安心で安全な場所、居場所が必要です。それは、自分を受け止めてくれる人の存在がいて、自分自身を受け止められるようになります。子どもの存在そのものを受容するのです。

このほかにも、次の5つのことを大切にして、高い自己肯定感が育つようにしています。

① 自己受容・・・ありのままの自分を受容する機会をつくる

自分の「好き」「得意」を自覚する、また一方、うまくいかない自分も自覚し、受容するよう、幼稚園での生活の中で、また、チャレンジしたり探究したりする中で、機会を見つけて「受容」「共感」「承認」しています。

② 他者貢献・・・他者へ貢献する機会をつくる

幼稚園での生活の中で、お手伝いをする、困っている友だちを助ける・勇気づける、動植物の世話をする、地域清掃などのボランティア活動をする等、様々な場面で他者貢献の機会をつくっています。

③ 自己決定・・・自己選択、自己決定の場をつくる

幼稚園での生活の中で、また探究する中で、「遊びを決める」「デザインを決める」「育てる植物を決める」「自分はどうするか決める」等、教員が決めるのではなく自分で選択、決定するようにしています。

④ チャレンジ・・・失敗からチャレンジできる機会をつくる

遊びや自分の好きなことに没頭し、探究していると、「失敗」「困難」はつきものです。失敗させない、困難を排除するのではなく、失敗から学び自分の望ましい姿に向かって何回もチャレンジできるようにしています。

⑤ 自分軸・・・自己評価、相互評価の機会をつくる

子どもたちは、日々成長しています。自分軸をつくって自己肯定感が高まるよう、他者との比較ではなく、過去の自分との比較で自分の成長を自覚し、その成長を自分で、あるいは友だちと認められるようにしています。

武蔵野大学との多様な連携がある幼稚園

~教育の専門性を高める~

武蔵野大学附属の幼稚園という最大の強みを生かし、日常から大学との連携を効果的に行うことで、本園の教育活動及び、教員の専門性の向上を図っています。

本大学の教授陣を「カリキュラム・アドバイザー」とし、深い探究心と高い自己肯定感が育つ観点で、カリキュラムについてのアドバイスをいただき、カリキュラムの改善を図っています。今年度は「深い探究心が育つ幼児カリキュラム」「幼児の哲学対話」「国際理解教育」「幼児の英語活動」「特別支援教育」「インクルーシブ教育」等を計画・実践しています。

本大学の教授陣を「カリキュラム・アドバイザー」とし、深い探究心と高い自己肯定感が育つ観点で、カリキュラムについてのアドバイスをいただき、カリキュラムの改善を図っています。今年度は「深い探究心が育つ幼児カリキュラム」「幼児の哲学対話」「国際理解教育」「幼児の英語活動」「特別支援教育」「インクルーシブ教育」等を計画・実践しています。

他にも、本大学の学生や高校生、大学教員によるワークショップやプロジェクト、園内研究の講師、教育実習生の受け入れ、オープンスクール等での保育など、幅広く連携を深めています。

また、広いグランドや大講堂、茶室等の大学の施設を活用して、運動会や発表会、日本の伝統文化に触れる教育活動などが展開されています。

さらに、保護者や地域の皆様向けには、幼児教育学科の教員による「子育て応援講座」、個別の子育て相談ができる「こども相談」等も開催しています。大学のテニスコートや紅雲台などの施設を利用して、保護者同士の親睦も深められています。

また、広いグランドや大講堂、茶室等の大学の施設を活用して、運動会や発表会、日本の伝統文化に触れる教育活動などが展開されています。

さらに、保護者や地域の皆様向けには、幼児教育学科の教員による「子育て応援講座」、個別の子育て相談ができる「こども相談」等も開催しています。大学のテニスコートや紅雲台などの施設を利用して、保護者同士の親睦も深められています。

武蔵野大学有明キャンパス

武蔵野大学武蔵野キャンパス